滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。

相続の内容と方法について相続に詳しい弁護士が徹底解説

亡くなった方の遺産を相続するにあたり、誰がどの遺産を相続するかについて、どのように決めればよいのか、どのような基準や決まりがあるのかについて、相続問題に詳しい弁護士が徹底解説します。

また、相続人の1人がごねていて話がまとまらない場合の解決方法についても解説します。

誰が相続人になるのか

相続問題を考えるにあたって、まず最初に確かめる必要があるのは、「誰が相続人なのか=誰が相続の権利があるのか」です。

特に、子どもがいない人の場合には、誰が相続人になるのかがすぐには分かりづらいことが多く、要注意です。

配偶者

亡くなられた方に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。

なお、死亡時点で離婚していた場合には相続人にはなりません。また、内縁関係(事実婚)の場合にも相続人にはなりません。

子ども(直系卑属)

亡くなられた方に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

離婚して元配偶者に引き取られていたり、亡くなられた方の戸籍から抜けて別の苗字になっているような場合でも、子どもは相続人にあたります。

また、離婚後再婚して、死亡時点の配偶者との間の子どもと、前の配偶者との間の子どもがいるという場合には、いずれの子どもも相続人になります。

なお、子どもが既に死亡している場合で、死亡した子どもに子(=孫)がいる場合には、孫が相続人になります(代襲相続と言います)。

父母(直系尊属)

亡くなられた方に子どもがいない場合、亡くなられた方の父母が相続人となります。

父母と亡くなられた方の苗字が違ったり、戸籍を抜けていても、相続人にあたります。

兄弟姉妹

法定相続割合とは

相続人が複数名いる場合に、どのような割合で分割するのかですが、後に述べるように遺言で決める場合や、相続人全員の協議=遺産分割協議で決める場合には、必ずしも一律のルールがあるわけではありません。

しかしながら、民法には、法定相続割合という、相続の分配のルールが定められていて、相続人間で話がまとまらずに裁判所の調停や審判となった場合、法定相続割合にしたがって配分が決められるのが原則になります。

ですので、遺産分割協議の時点でも、この法定相続割合を念頭において協議がなされるケースがよくあります。

ここでは、法定相続割合の基本的なルールをご説明します。なお、相続人が1人だけの場合は、当然ながらその相続人の法定相続割合は100%となります。

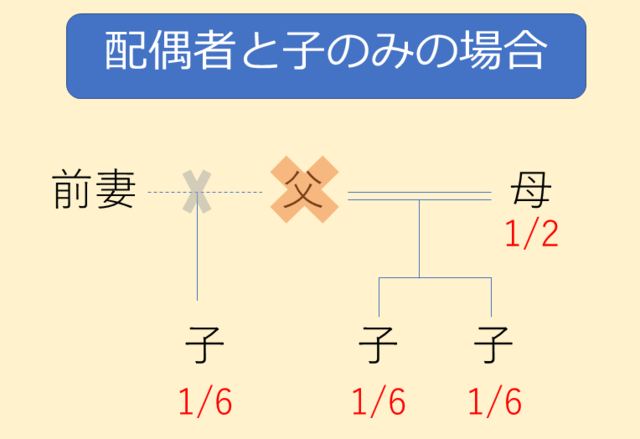

相続人が配偶者と子の場合

相続人が配偶者と子どもの場合、法定相続割合は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1となります。

子どもが複数名いる場合には、2分の1を子どもらの人数でさらに平等に割ることになります。

たとえば、配偶者と子ども3人の場合、法定相続割合は、配偶者が2分の1、子どもらがそれぞれ6分の1ずつとなります。

子どもが養子であるか実子であるかや、現在の配偶者との間の子か、それとも以前の配偶者との間の子かなどの事情は、法定相続割合には影響はありません。また、結婚をせずに生まれ、認知のみをした子であっても、他の子どもらと平等の権利があります。

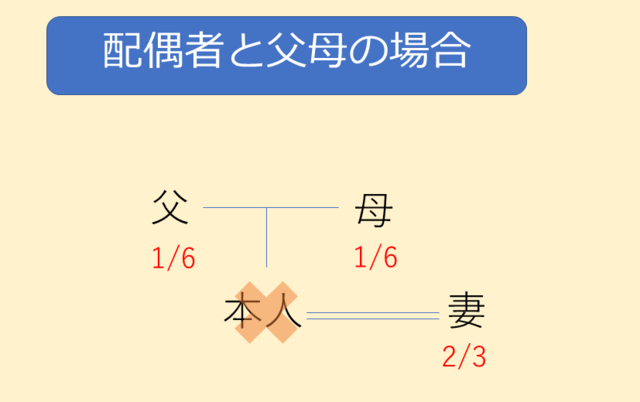

相続人が配偶者と父母の場合

亡くなられた方に子どもがおらず、相続人が配偶者と父母(直系尊属)の場合、法定相続割合は配偶者が3分の2、父母が合わせて3分の1となります。

父母双方が生存している場合には、それぞれ6分の1ずつとなります。

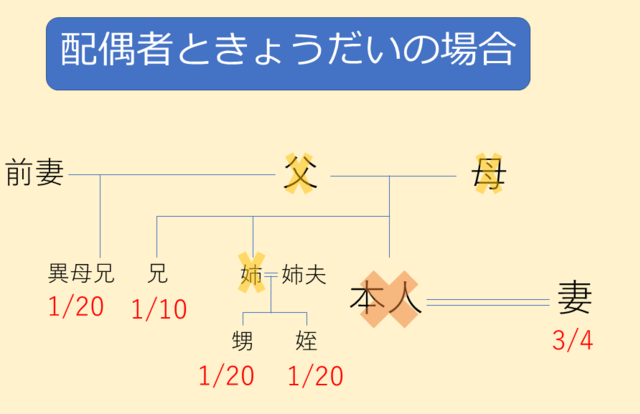

相続人が配偶者ときょうだいの場合

亡くなられた方に子どもがおらず、かつ、両親も亡くなっている場合には、法定相続割合は配偶者が4分の3、きょうだいらが合わせて4分の1となります。

きょうだいで既に亡くなっている人がいる場合、その子(=甥・姪)が親相続分を引き継ぎます。甥姪が複数いる場合、親の相続分を等分に分けることになります。

また、亡くなられた方と父または母の片方が異なるきょうだい(半血きょうだい)については、父・母双方が同じきょうだい(全血きょうだい)と比べて、法定相続割合は半分となります。

たとえば、配偶者と、父母が同じきょうだいが2人いる場合には、法定相続割合は、配偶者が4分の3、きょうだいは8分の1ずつとなります。

他方で、きょうだいのうち1人が異母きょうだいであった場合には、配偶者が4分の3、全血きょうだいは6分の1、異母きょうだいは12分の1となります。

法定相続割合の例外(寄与分・特別受益)

法定相続割合について説明してきましたが、これらの法定相続割合を修正するルールとして、「寄与分」と「特別受益」という制度があります。

ここでは、寄与分と特別受益について、概要を説明します。

寄与分とは

寄与分とは、相続人の中で、亡くなられた人の療養看護に特に貢献をしたり、亡くなられた人の事業に対して労務提供したりした相続人がいる場合に、その相続人の取り分を増やす制度です。

【民法904条の2第1項】

- 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

ただしこの寄与分ですが、家庭裁判所の運用としては、一般の方が考えている以上に、簡単に認められないことが多いです。以下に特に認められにくい事例として多いケースを挙げます。

1.同居親族による療養看護

療養看護による寄与分は、「通常の親族間の扶助関係を超えて」、「対価なく(無償性)」、療養看護した場合に認められるとされています。

同居親族の場合、病気となったときにある程度の看護をするのは通常ありうることですので、そもそも療養看護をしても寄与分が認められにくいです。

また、亡くなられた方名義の土地建物で同居している場合、同居している子は家賃を支払わずに無償で居住できていることが多く、そうするとその分の利益を得ているので、療養看護をしてもその対価を得ていたと認定されることも多く、そうするとさらに寄与分は認められないことが多いです。

2.病気のお見舞い等

他の相続人よりも病気のお見舞いに頻繁に行っていたとか、通院の付き添いに行っていたということを理由に、寄与分の請求をするケースもよく見られますが、認められるハードルはかなり高いです。

たとえば、看病や通院付き添いの必要性が高い、または本人から望まれたため、やむなく、それまで続けていた仕事を辞めて看病等に専念した、というような事案になると、寄与分が認められる可能性が出てきます。

3.事業の手伝い

亡くなられた方の事業を手伝っていたとしても、給料等をもらっている場合には、対価があるため、寄与分は認められにくいです。また、亡くなられた方と同居していて、家賃等を支払っていない場合には、居住の利益を得ているため、事業を手伝っていたとしても寄与分は認められにくいです。

寄与分が認められた場合、どの程度相続分が増えるかですが、裁判所での判断はケースバイケースです。一般的には、遺産総額の1~2割程度を寄与分と認め、その額を先に寄与者の取り分とし、残りの遺産について法定相続分で分割する、というケースが多いように思われます。

いずれにしても、寄与分が認められるかどうか、認められるとしてどの程度の額になるのかは、専門的な判断が必要ですので、弁護士に相談をされることをお勧めします。

特別受益とは

特別受益とは、相続人の中に、亡くなられた方の存命中に贈与を受けた相続人がいる場合には、その分その相続人の相続割合を減らすという制度です。

民法903条1項

- 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

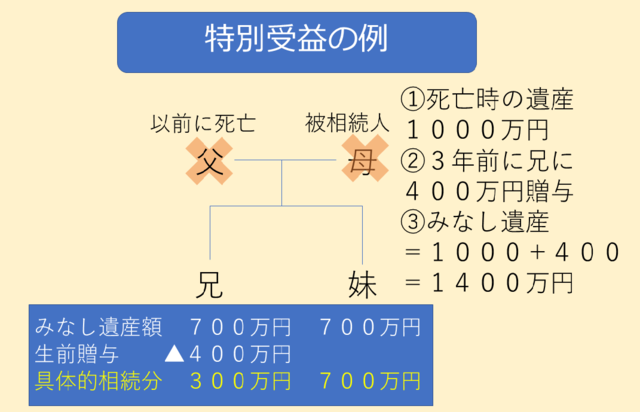

たとえば、母が死亡し(父は既に死亡)、相続人が兄と妹の2人だったとします。

母が亡くなった際の遺産が1000万円ですと、兄と妹の法定相続割合は2分の1ずつので、500万円ずつ相続するのが原則です。

しかしながら、兄は母が亡くなる3年前に、生前贈与として、400万円を母から受け取っていたとします。この場合、兄が受け取った400万円は生前贈与となり、相続の先渡し分として、亡くなった際の遺産総額に加えることになります(みなし遺産額と言います)。

そうすると、母のみなし遺産額は1000万円+400万円=1400万円となり、兄と妹の相続割合は、700万円ずつとなります。

しかし、兄は既に生前贈与で400万円をもらっていますので、兄の具体的相続分は、700万円-400万円=300万円となります。他方で、妹の具体的相続分は700万円となります。

きょうだいのうち1人だけ、自宅を建てる際に親から多額のお金を援助してもらったケースなどで、特別受益が問題となることが多いです。

なお、特別受益について争いとなったときは、特別受益を主張する側が証拠によって立証する必要があります。

特別受益にあたるかどうかは、裁判所の調停や審判でも頻繁に争いになります。実際に特別受益を主張できるかどうかは、弁護士にしっかりと相談して見通しをつける必要性が高いです。

相続の基本的ルール

実際に、相続が発生したときに、どのように遺産を分けていくことになるのか、具体的なルールを説明します。

遺言書がある場合

有効な遺言書がある場合には、遺言書にしたがって遺産を分けることになります。

遺言書に遺言執行者が記載されている場合には、遺言執行者が預金の解約や相続人への分配を行います。

遺産分割協議

遺言書がない場合には、遺産分割協議と言って、相続人全員で誰がどの遺産を取得するのかを協議することになります。

法定相続割合が一つの目安にはなりますが、必ずしも法定相続割合どおりに分ける必要はありません。

協議がまとまれば、相続人全員が署名・押印(実印)をした遺産分割協議書を作成するのが一般的です。

遺産分割調停/審判

遺言書がある場合の流れ

公正証書遺言の場合

公正証書遺言がある場合、その遺言書を用いて、遺言書のとおりに遺産を分けることになります。

公正証書に遺言執行者が記載されている場合には、遺言執行者が、銀行で預金の解約手続きをしたり、株式や保険の解約手続を行います。その上で、金銭を遺言書に記載されているとおりに分配することになります。また、不動産については相続登記手続の申請を行います(実際には司法書士に依頼されるケースが多いです)。

遺言執行者は、就任後に遺産の一覧(財産目録)を作成し、各相続人らに交付しなければならないとされています。

【民法1011条】

- 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

なお、公正証書遺言があるかどうかわからない場合には、全国各地の公証役場にて、公正証書遺言の有無の探索を申し込むことができます。

また、公正証書遺言が作成されていることが判明した場合には、相続人であることを戸籍謄本等で疎明した上で、公正証書遺言のコピーを申請することができます。

自筆証書遺言の場合

自筆で作成された自筆証書遺言の場合には、そのままでは遺言書を用いて預金の解約や登記手続はできません。

家庭裁判所に「遺言書の検認」手続を申し立てて、裁判所による検認を経る必要があります。

家庭裁判所に検認手続きを申し立てると、裁判所から各相続人に対し、「いつどこの裁判所で遺言書の検認手続きを行います」という通知が発送されます。そして、検認の実施日には、裁判官が遺言書が入った封筒を開封し、遺言書の中身を確認した上で、遺言書が裁判所による検認済みであることを証明する「検認調書」が作成されます。

この手続を経ることで、自筆証書遺言を用いて、預金の解約や登記手続が行えるようになります。

なお、遺言執行者が遺言書に記載されていない場合、金融機関等が、全相続人の署名押印がなければ相続手続に応じないことがあります。その場合には、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行い、適切な遺言執行者を裁判所に選んでもらうという方法があります。

なお、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用して、法務局に保管されていた遺言書については、公正証書遺言と同様、家庭裁判所の検認手続きは不要です。

遺産分割協議とは

遺言書がない場合、相続人全員で、誰がどの遺産を取得するかについて話合いをする必要があります。この話合いのことを、「遺産分割協議」と言います。

法定相続割合が一つの目安にはなりますが、相続人全員が同意すれば、どのように分配しても構いません。

話合いがまとまった場合には、遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印(実印)し、印鑑証明書を添付するのが一般的です。また、実際に金融機関で預金等の解約手続きをする場合には、各金融機関所定の書式に、相続人全員の署名押印(実印)が必要になることが多いです。不動産の登記手続が必要な場合には、司法書士に依頼することが一般的です。

一人でも相続手続に協力をしてくれない人がいたり、話がまとまらないという場合には、遺産分割協議は成立しません。また、行方不明の相続人がいる場合や、認知症がひどく協議に参加出来ない相続人がいる場合などには、家庭裁判所に代わりに協議する人(不在者財産管理人、成年後見人など)の選任を申し立てる必要が出てくる場合があります。

協議と言いますが、実際に顔を合わせて話合いをしなければならないというわけではなく、電話やLINEなどで連絡をして、遺産分割協議書を郵送でやりとりしても構いません。

遺産分割調停とは

遺言書がなく、遺産分割協議もまとまらない、または協議をすること自体が困難な場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

遺産分割調停は、相続人の誰からでも申立てが可能です。申立てた人が有利というわけではありません。

調停においては、裁判所の中立な調停委員という方が間に入ってそれぞれの話を聞き、遺産分割について解決を目指すことになります。基本的に相手と会わずに手続を進めることも可能な制度ですが、相続人が多数いる場合などには、何人かの相続人をまとめて話を聞く形になることもあります。

遺産分割調停を申し込むのは、相手方(=申立てをする人以外の相続人)が居住している場所を管轄する家庭裁判所です。

たとえば、相続人がA(東京在住)・B(大阪在住)・C(福岡在住)の3名で、Aが調停の申立てをする場合には、申込先は大阪家庭裁判所か、福岡家庭裁判所になります。

なお、相続人全員で合意をすれば、これ以外の家庭裁判所に申立てをすることも可能です。

遠隔地の裁判所の場合、郵送での申し込みも可能です。また、裁判所が許可した場合には、電話やWEB会議を使用しての調停手続が可能です。

調停の申し立てをすると、裁判所において提出書類のチェック等が行われた後、各相続人らに対し調停期日呼出状が発送されます。調停期日は、概ね呼出状の発送から1か月半~2か月後のことが多いです。

調停に正当な理由なく出頭しなければ、過料の制裁が科されることがあるとされていますが、実際に過料が科せられるケースはほとんどなく、何度か出頭を呼びかけても出頭しない当事者がいる場合には、調停は不成立と言って打ち切りになることが多いです。

調停で話がまとまると、調停成立となり、調停内容を記載した「調停調書」を裁判所が作成します。調停調書に記載された内容は法的効力があり、たとえば調停調書に預金を相続人Aが取得するという記載があれば、他の相続人の署名押印がなくても、調停調書をもとにA単独で預金の解約手続きが行えます。不動産などについても同様です。

調停で話がまとまらない場合には、調停委員会(裁判官+調停委員)が調停を不成立にし、自動的に審判手続きに移行することになります。

審判手続きでは、双方から提出された主張書面や証拠、審問における裁判官から当事者への質問などを踏まえた上で、裁判官が最終的に審判という形で遺産分割の解決方法を下すことになります。

遺産分割調停の申立てから最終解決までにかかる時間は、事案によって異なりますが、一般的には半年から1年程度のことが多いです。ただし、争点が多数にわたる事案、遺産(特に不動産)が多い事案、審判にまで至る事案、不動産の鑑定が必要な事案などの場合には、解決までに数年以上かかることも珍しくはありません。

相続に関する相談を弁護士に依頼するタイミング

弁護士のサポートを受ける場合、大きく分けると「相談段階」と「正式依頼(受任)段階」で受けられるサポートの内容や費用が大きく異なります。

相談段階

弁護士に相談をして、今後どうしたらよいかというアドバイスを受けたり、実際にどこまでの遺産をとることができるかや、遺留分や特別受益といった主張の見通しについてアドバイスを受けたりする段階です。調停申立てなどについてのアドバイスを受けることも可能です。

正式依頼の段階と異なり、弁護士が他の相続人と直接交渉をするわけではありません。

費用は事務所によって異なりますが、1回の相談ごとに支払う形で、30分~1時間あたり5000円~1万円くらいのことが多いです。

正式依頼(受任)段階

弁護士に正式に依頼をし、弁護士があなたの代理人として、他の相続人と直接交渉をしたり、あなたの代わりに調停の申立てをしたり、家庭裁判所の調停期日にあなたの代理人として出頭をしたりします。

正式依頼後は、相談料は発生せず、事務所によって異なりますが電話やメール等で随時相談可能という弁護士が多いです。

費用は事務所によって異なりますが、着手金として数十万円程度、事件終了時には報酬として獲得した遺産の何%、という形でまとまった弁護士費用を支払う必要があります。

いつ弁護士に相談・依頼すべきか

まず、弁護士への相談自体は、「転ばぬ先の杖」で、わからないことや困ったことがあれば早めに相談をした方がよいでしょう。

相談をせずに自分の判断だけで動くと、後で弁護士に依頼をしても取り返しがつかないこともあります。

あくまで一般論ですが、亡くなってすぐに遺産相続の話が出てくるケースは少なく、四十九日法要で相続人が集まった頃に遺産相続をどうするかという話が出てくることが比較的多いですので、遺産相続に関して疑問点等があれば、法要前に一度弁護士に相談をしておくと、もしものときに安心かと思われます。

次に、弁護士へ正式依頼をするタイミングですが、他の相続人との話合いが平行線になったときや、そもそも他の相続人と協議ができる状態ではないような場合が、弁護士依頼のタイミングと言えるでしょう。

弁護士へ正式依頼をする場合でも、まずは弁護士に法律相談の予約をして、相談をしてアドバイスを受けてから、依頼をするかどうかを考えることになります。できればこの段階で、複数の法律事務所へ法律相談に行き、アドバイスの内容・見通しのわかりやすさ・費用面などを比較して、最も信頼できると思った弁護士へ正式依頼するのがよいでしょう。

なお、亡くなった方が遠隔地だったり、他の相続人や管轄裁判所が遠隔地だった場合に、自分が住んでいる近くの弁護士に相談・依頼するか、それとも管轄裁判所の近くの弁護士に依頼するかで悩まれる方が多いです。

この点、相続トラブルの場合、打ち合わせの際に一緒に資料を確認する必要もありますし、調停や裁判自体は電話やWEBでの出席が可能なことも多いので、まずは住んでいる場所から近い弁護士に相談に行くことをお勧めします。

当事務所の相続問題に関するサポート紹介

草津駅前法律事務所では、相続に関する案件を多く取り扱っております。

当事務所がお客様に選ばれる理由をご紹介します。

相続問題に詳しく弁護経験が豊富

相続問題に詳しく弁護経験が豊富

草津駅前法律事務所は、2009年の開業時から、相続問題を重点取扱い分野として積極的に扱い、毎年多くの方の相談やご依頼をお引き受けしています。

特に地元滋賀の相続トラブルや、滋賀の家庭裁判所(大津・彦根・長浜)での調停対応が多く、相続に関する知識が豊富です。

所長弁護士が自ら対応

所長弁護士が自ら対応

草津駅前法律事務所では、相談やご依頼案件を全て所長弁護士の中井が担当します。

途中で担当弁護士が変わったり、新人弁護士に丸投げをしたり致しません。

弁護士数が多い法律事務所や、いわゆるチェーン店型の法律事務所の場合、勤務弁護士の退職や独立、人事異動等により担当する弁護士が変わることがありますが、当事務所ではそのようなことはなく、最後まで安心です。

所長弁護士の中井は、2004年に滋賀弁護士会に登録して以降、一貫して滋賀県内にて弁護士業務を行っており、日本最大級の弁護士比較サイトである「弁護士ドットコム」においても、滋賀県トップクラスの評価を頂いております(2022年4月時点で滋賀県ランキング1位)。

弁護士費用を事前にわかりやすく説明

弁護士費用を事前にわかりやすく説明

弁護士費用については、ご依頼前に必ずわかりやすく説明の上、ご納得頂いた場合にのみ契約をさせて頂きます。依頼をせずに相談のみも可能です。

ご依頼時には、弁護士費用を明記した契約書を必ず作成の上、交付させて頂きます。

正式ご依頼後はメール・電話・面談での相談は何度でも無料

正式ご依頼後はメール・電話・面談での相談は何度でも無料

正式ご依頼を頂いた後は、メールや電話での相談も可能になります(正式ご依頼前の相談段階は、事務所での面談相談のみ)。ご依頼後はメール・電話・面談での相談は何度でも無料です。ご不安なことがあれば、いつでもご相談頂けるので安心です。

法律相談料

| 法律相談料(予約制・事務所での面談相談) | 初回(1時間) | 無料 |

|---|---|---|

| 2回目のご相談(30分あたり) | 5000円(税込) | |

| 3回目以降のご相談(30分あたり) | 10,000円(税込) |

- 法律相談は予約制になります。電話(077-565-8955)またはWEBサイトのインターネット予約からご予約ください。

- 相談時間には、お話をお聞きする時間のほか、ご持参頂いた資料等を確認させて頂く時間なども含まれます。なお、事前に資料をお送り頂いて確認する対応は行っておりません。

- 相談の場で正式ご依頼頂いた場合、その際の相談料は無料となります。

ご依頼時の費用(目安。税込)

遺産分割協議・調停・審判

| 着手金 | 終了報酬 | |

|---|---|---|

| 遺産分割協議 | 198,000円 | 獲得した遺産の5.5%~22%(最低報酬額440,000円) |

| 遺産分割調停 | 308,000円 | 同上 |

| 遺産分割審判 | 418,000円 | 同上 |

- 上記はあくまで目安です。相続人が多数にわたる場合や、遺産の種類や数が多い場合には、増額となる場合があります。その場合には弁護士が事前にご説明します。

- 相続人が誰かわからない、相続人の住所がわからない、遺産がどれだけあるかわからないなどにより、弁護士に調査を依頼される場合には、別途調査費用が生じます。

- 遺産分割協議から依頼され、協議がまとまらず調停となった場合には、着手金は上記表の差額(110,000円)のみ頂きます。調停から審判となった場合も同様です。

- 獲得した遺産額のうち、不動産については、市場価格(不動産業者の査定等、調停や審判で元とされた価格)で算出します。市場価格が不明な場合には、固定資産評価額とします。

- 調停のみ、調停期日が6回目以降となった場合には、1回あたり22,000円の日当を頂きます。

- 滋賀県以外の裁判所に出頭する場合には、別途日当が発生します。

- 交通費・印紙代・郵便代等の実費は別途頂戴します。

- 遺産分割協議がまとまり、または調停・審判が出た時点で、弁護士の任務は終了となります。その後金融機関等への解約手続き等についてはご自身で行って頂くことになりますが、弁護士へ依頼される場合には別途費用が発生します。

- 審判に対して抗告をする場合には別途費用が発生します。

遺留分侵害額請求

| 着手金 | 終了報酬 | |

|---|---|---|

| 交渉段階 | 198,000円 | 獲得した額の5%~20%(最低報酬額440,000円) |

| 調停段階 | 308,000円 | 同上 |

| 裁判段階 | 418,000円 | 同上 |

- 上記はあくまで目安であり、事案の難易度により増額となる場合があります。

- 相続人が誰かわからない、相続人の住所がわからない、遺産がどれだけあるかわからないなどにより、弁護士に調査を依頼される場合には、別途調査費用が生じます。

- 交渉段階から依頼され、交渉が不調となり調停となった場合には、着手金は上記表の差額(110,000円)のみ頂きます。調停から裁判となった場合も同様です。

- 遺留分侵害額を請求されている側の場合、着手金は上記表と同じで、終了報酬の計算方法についてはご依頼前に事案の内容を踏まえて決めさせて頂きます。

- 調停のみ、調停期日が6回目以降となった場合には、1回あたり22,000円の日当を頂きます。

- 滋賀県以外の裁判所に出頭する場合には、別途日当が発生します。

- 交通費・印紙代・郵便代等の実費は別途頂戴します。

- 審判に対して抗告をする場合には別途費用が発生します。

相続に関するトラブルなら

草津駅前法律事務所にお任せください!

初回無料法律相談予約はこちら

滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所

当事務所関連サイト

離婚知識について詳しく解説したホームページです。

遺産相続問題について詳しく解説したホームページです。

交通事故被害者のための知識を詳しく解説したホームページです。